Se llaman mástiles al conjunto de palos verticales de un velero, incluyendo también al bauprés, que sale desde la proa y se colocaba inclinado. SE componían de varias piezas, los del modelo de dos, palos y masteleros. Los palos del modelo son cuatro: el bauprés, trinquete, mayor y mesana. Tanto del mayor como del trinquete salen verticalmente dos palos llamados masteleros. Del palo mayor cuelga horizontalmente una verga y del mastelero una gavia. Del trinquete, así mismo, cuelgan una verga y de su mastelero una gavia. El bauprés porta, de igual forma, una verga llamada cebadera. El palo mesana no lleva mastelero y del mismo cuelga una entena. A este conjunto de palos se le llama arboladura.

Se llaman mástiles al conjunto de palos verticales de un velero, incluyendo también al bauprés, que sale desde la proa y se colocaba inclinado. SE componían de varias piezas, los del modelo de dos, palos y masteleros. Los palos del modelo son cuatro: el bauprés, trinquete, mayor y mesana. Tanto del mayor como del trinquete salen verticalmente dos palos llamados masteleros. Del palo mayor cuelga horizontalmente una verga y del mastelero una gavia. Del trinquete, así mismo, cuelgan una verga y de su mastelero una gavia. El bauprés porta, de igual forma, una verga llamada cebadera. El palo mesana no lleva mastelero y del mismo cuelga una entena. A este conjunto de palos se le llama arboladura.

A partir de las medidas tomadas del modelo y aplicando las relaciones que propone Thome Cano se pueden determinar las medidas de la arboladura del modelo, por ejemplo:

Longitud del árbol del mayor: como es 2,5 veces la longitud de la manga, tenemos:

100 X 2,5 = 250 mm

Ahora bien, estas medias serían válidas si la carlinga estuviese en la cara alta de la quilla, lo que no es el caso, Como el puntal a la primera cubierta es de 50 mm y la profundidad de la carlinga respecto a esta es de 7 mm, tenemos:

50 – 7 = 43

250 – 43 = 207 mm

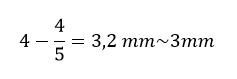

Dado que el grueso en la fogonadura es el quinto de la manga y el grueso en asta los 3/5 del de la fogonadura:

Ahora bien, las medidas interesantes en el modelo son las que presenta desde la última cubierta para arriba, también hay que tener en cuenta la estética, por este último motivo adoptamos para D el valor de 8 mm, en este caso el diámetro en la cabeza será:

Mástil del trinquete:

Según la norma, la carlinga se situaba en la mitad del lanzamiento, es decir, a 27 mm de la quilla en el caso del modelo. Pero como esta se ha situado a 9 mm por debajo de primera cubierta y además su altura debe ser un codo menos que el mayor, tenemos que dado que la longitud del codo real a escala 1:120 vale 4,789 mm 5 mm y como el castillo está a 30 mm de la cubierta principal:

30 + 27 = 57 mm

Por otro lado el asta del mayor está a 207 mm de la cubierta principal, por lo que la del trinquete debería estar a 202 mm, luego:

202 – 57 = 150 mm

Por lo que la longitud total sería:

150 + 8 = 158 mm

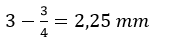

El diámetro de la fogonadura tendrá un quinto menos, es decir:

Una vez determinadas estas medidas se pueden deducir fácilmente las restantes de la arboladura:

Longitud del bauprés:

Debe tener la misma longitud que el trinquete, es decir 158 mm, ahora bien, esta medida implica que esta distancia se hubiese medido según el método propuesto. Pero como la distancia libre de este palo es de 128 mm y la parte del palo que está entre la carlinga y la cubierta es de 23 mm, la longitud total del palo es de 151 mm.

Longitud del mesana:

Thome Cano nos dice que debe tener la misma longitud que el mastelero mayor, en el caso en el que la carlinga este en la cubierta principal, lo que significa una longitud de 125 mm, si se mide desde la cara alta de la quilla. Pero como la longitud teórica para el modelo es de 207 mm, esta longitud será de 103,5 mm.

Ahora bien, como la distancia de la toldilla a la primera cubierta es de 44,5 mm y por otro lado la carlinga está a 27,5 mm de la cubierta de la toldilla, tenemos:

44,5 – 27,5 = 17

50 – 27,5 = 22,5

103,5 – 27,5 = 80 mm

Sin embargo, la medida real se ha adoptado en proceso de diseño le da al palo una altura desde la toldilla de 102,5 mm, lo que implica una altura teórica de 100 mm. Luego la longitud total del palo es:

100 + 22,5 = 122,5

Aplicando estos criterios y teniendo en cuenta que el diámetro de la carlinga es de 5 mm, se ha llegado a determinar las siguientes medidas:

Antes de proceder al cálculo de las restantes medidas de la arboladura debemos practicar un control de calidad en el que, comparando las medidas teóricas, bien calculadas u obtenidas en los planos, con las reales medidas en el modelo, podamos definir el grado de calidad de la ejecución de este, y así si es aceptable el apoyarnos en las medidas del modelo para determinar las que quedan de la arboladura.

De este modo, la medida de la longitud de la quilla, según los planos, es de 280 mm, y en el modelo se ha medido una quilla de 277 mm, lo que nos da una diferencia de 3 mm, con un error del 1,07 %, que es claramente admisible.

Se practicado esta comparación en las cuadernas, tanto en su altura sobre la quilla como en cuanto a la separación entre ellas, grado de perpendicularidad con respecto a la crujía y a la quilla, etc., en casi todos los casos se ha encontrado un alto grado de coincidencia, con errores menores del 0,5 %, lo que nos ha permitido apoyarnos en ellas para realizar las restantes medidas.

Situación de las carlingas.-

Por motivos estéticos y de otro orden que se verá más tarde, se ha variado la colocación de la carlinga del trinquete respecto a las recomendaciones de Thome Cano, así se ha situado de modo que el centro del eje del mástil ha quedado a 4 mm del borde de proa de la cuaderna 4. Por otro lado la carlinga del mayor se ha situado de modo que el centro del citado eje ha quedado a 14 mm del borde de popa de la maestra, medido hacia popa y el mesana a 6 mm del canto de popa de la cuaderna F, también medido hacia popa. Por otra parte, la carlinga del bauprés se sitúa a 31 mm de la carlinga del trinquete, medido hacia proa, entre los centros de eje de las citadas carlingas.

Situación del castillo, alcázar y toldilla:

El castillo se extiende desde la cuaderna 4 a la 7, en el proyecto original, se le ha añadido un voladizo que desde la cuaderna 4 vuela hacia popa. De este modo, si bien, en el proyecto original el castillo abarcaba desde el milímetro 71, a partir de proa hasta el 19. Es decir 52mm, incluido el voladizo, dicha distancia en la línea de crujía es de 68 mm.

El alcázar comienza en la cuaderna B y termina en el peto de popa, por lo que su longitud es de 135,5 mm, además vuela, tanto por babor como estribor hacia el palo mayor, lo que en los voladizos tiene una longitud total de 174 mm

Para el montaje de la toldilla se colocó un paramento sobre el alcázar, de modo que su longitud hasta el peto de popa es de 117,5 m, el palo mesana se sitúa a 21,5 mm es este paramento medido hacia popa.

Masteleros.

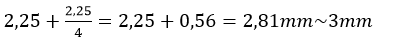

La regla para determinar su longitud partía de la longitud de su mástil correspondiente y esta se dividía por dos. Para el grueso a la altura del soler de la cofa se tomaba 1/5 menos que el del asta del mástil correspondiente, y el grueso en el asta del mastelero se consideraba los 3/5 del grueso del mismo en el pie.

Partiendo de este método, tenemos:

Para el mastelero mayor:

Grueso en la coz:

Grueso en el asta:

Para el mastelero de trinquete:

Grueso en la coz:

Grueso en el asta:

La unión del mastelero con el mástil se tallan en sección cuadrada los 27 últimos milímetros, como puede verse en la fotografía. En la cofa se procede a practicar un orificio de sección cuadrada cuyos lados tienen la misma dimensión con una cierta holgura por el que se introduce la cabeza del mástil, de modo que la parte inferior del soler de esta se encuentra a 27 mm de la cabeza del mástil.

De este modo, la unión de estos dos palos, el mástil en sección cuadrada y el mastelero en sección circular se hace usando una pieza de madera en la que se han practicado estos dos orificios, por una parte una sección cuadrada de 4,5 mm de lado y por otra un orificio circular de 4 mm de diámetro. Estas piezas recibían el nombre de tamborete. En el esquema se muestra una de estas piezas usadas en el modelo.

De este modo, para su montaje, la cofa se sujeta al mástil por medio de un orificio de sección cuadrada de 4,5 mm de lado por el que pasa esta parte del mástil, una vez encajada correctamente se procede a su encolado. Se encaja, a continuación en la cabeza del mástil el tamborete quedando el orifico circular a proa del mismo, de modo que queden unos milímetros por encima de este extremo superior del mástil. Por último se introduce el mastelero hasta tocar la base de la cofa y se encola tanto el pie del mastelero como el tamborete.

Para la unión del trinquete con su mastelero, se talla en el extremo superior del trinquete, en una longitud de 29 mm, una sección cuadrada de 4 mm de lado, el mastelero y la cofa se usen a este entallado del mismo modo que en el caso del mayor, usando otro tamborete de las dimensiones adecuadas.

Vergas

Según Thome Cano, la longitud de las vergas debe ser el quinto menos de la de su árbol correspondiente, dice que debe entenderse por verga, en primer lugar, a todo palo ya sea horizontal o inclinado que sea capaz de portar una vela. También puede entenderse por verga a dichos palos cuando se cruzan con los masteleros, recibiendo entonces el nombre de vergas de gavia. Más tarde se llamarían gavias.

De acuerdo con la condición expuesta tenemos:

Verga del mayor:

El grueso en el centro, o cruz, será un quinto menos que el grueso del palo medido en el sitio donde se cruza con su mástil, o en la cabeza del mismo.

El grueso en los penoles serán los tres quintos del grueso en el centro:

Verga trinquete:

Del mismo modo, tenemos:

Grueso en la cruz:

Grueso en los penoles:

Como se puede observar, en las medidas de los mástiles se han considerado las que tendrían si la carlinga estuviese en la quilla, y no las reales, se hace así para darle una mayor dimensión a estos, lo que mejora la estética del modelo.

Verga cebadera:

La longitud de la verga cebadera, según la norma es la misma que la del trinquete disminuido en una tercera parte, es decir:

El grueso en la cruz, el de la verga del trinquete disminuido en su cuarta parte:

Y el de los penoles los tres quintos del grueso en el centro:

Entena:

La verga de mesana es inclinada, la parte donde se cruza con el mástil se llama hostagadura, o ostagadura, la parte inferior, que es la más gruesa car y la parte superior pico, su longitud es la misma que la verga del trinquete y el grueso en la ostagadura es ligeramente inferior al centro de la verga del trinquete, aumenta en su cuarta parte en el car y disminuye del mismo modo en el pico, Luego tenemos:

Longitud de la entena: 160 mm

Grueso en la ostagadura:

Grueso en el car:

Grueso en el pico:

Gavia del mayor y del trinquete:

Según la norma que estamos considerando, la longitud de las gavia será la misma que la de sus mastelero respectivos, pero disminuida en sus dos quintas partes. Como en otros casos, para determinar el grueso en la cruz se considera el grueso en la cabeza del mastelero correspondiente disminuida en su quinta parte, y en cuanto a los penoles se sigue el mismo criterio que se ha usado para los penoles de las vergas. Luego:

Longitud de la gavia del mayor:

Grueso en la cruz:

Grueso en los penoles:

Longitud de la gavia de trinquete:

Grueso en la cruz:

Grueso en los penoles: 1,6 mm

Definición de las cofas:

Las cofas en el modelo se han proyectado con dos aros de madera de contrachapado de 3 mm de espesor, de forma que la diferencia entre los radios interior y exterior en cada aro es de 5 mm, el soler de cada cofa se construirá, del mismo modo con dos discos de la misma madera con la que se han proyectado los aros superiores.

En cada cofa el aro superior y el soler se enlazan por medio de pequeños listones de madera de 3 x 1,5 x 8 mm. De este modo las cofas quedan definidas por el diámetro de la circunferencia superior del aro y por el perímetro del soler de cada cofa.

Cofa del mayor:

El diámetro de la circunferencia superior del aro viene definido por la condición que establece que su longitud sea igual a la de la manga, es decir:

El la longitud del circulo que define el soler es ligeramente inferior a la de la circunferencia superior del aro, estimamos 7,5 mm menos, es decir, pulgada y media menos, luego:

Para la cofa del mayor:

Para la cofa del trinquete, la longitud de la circunferencia exterior del aro es la del soler del mayor, la de su soler es una pulgada menos que esta, con lo que quedan definidas las dos cofas.

Determinación de las medidas definitivas.-

Para la definición de la arboladura del modelo, a partir de los datos calculados, se procede a determinar las medidas definitivas de esta, las mismas se deducen de las calculadas aplicando decisiones de diseño.

En primer lugar consideramos los diámetros de los palos, y aplicaremos un redondeo a las medidas calculadas.

También debemos tener en cuenta que las carlingas tienen unos orificios de 5 mm de diámetro, en los que se alojan los pies del mayor, trinquete y mesana, así pues en dichos mástiles consideremos tres diámetros, el el asta, el de fogonadura y el de la coz, el de la fogonadura corresponde a la última cubierta y el de el asta es el del calcés. Los masteleros, a su vez, vienen definidos por dos, el de el asta y el que descansa en el soler de la cofa.

Las vergas y gavias se definen por los diámetros en sus respectivas cruces y en los penoles y por último la entena tiene también tres diámetros definitorios, el del car, el de la ostagadura y el del pico.

Las medidas de estos diámetros en milímetros para cada mástil son:

Palos:

Trinquete: Coz: 5; fogonadura: 7; asta: 5

Bauprés: Coz: fogonadura: 5; asta: 3

Mayor: Coz: 5; fogonadura: 8; asta: 6

Mesana: Pie: 5; fogonadura: 6; cabeza: 4

Masteleros:

Del mayor: En el soler: 5; asta: 3

Del trinquete: En el soler: 4; asta: 2,5

Vergas:

Del mayor: Cruz: 5; penoles: 3

Del trinquete: Cruz: 4; penoles: 2,5

De la cebadera: Cruz: 4; penoles: 2

De la entena: Car: 2,5; ostagadura: 2,4; pico: 2

Gavias:

Del mayor: Cruz: 3; penoles: 2

Ahusado de los palos del modelo.

Con estos datos y las longitudes calculadas se puede tallar los palos del modelo, para lo cual se procede a su acusado. Para esta operación se pueden utilizar tres métodos:

En primer lugar se puede proceder a un lijado manual o mediante una máquina de taladrar, una segunda forma consiste en el empleo de camas y por último el mecanizado. El empleo de camas está descrito en la obra, de muy interesante y útil lectura, de Camil Busquets titulada “Buques de Vela”.

En el lijado a máquina se hace girar la varilla contra un lija que la rodea y que se aprieta la lija contra la varilla apretándola, el método presenta algunos inconvenientes, en primer lugar hay que considerar el riesgo que supone la manipulación a mano de una pieza en movimiento. Otro aspecto interesante es como controlar el calor producido por el lijado.

Así pues, si se quiere mecanizar el ahusado es conveniente disponer de un torno para madera de la dimensión adecuada y un útil de corte procedente, bien sea una cuchilla un útil semejante. El mecanizado, sin embargo, también presenta algunos problemas.

Las varillas de madera empleadas para esta función poseen algunas propiedades mecánicas que es necesario tener en cuenta, algunas de las tales son la flexibilidad de la varilla, la anisotropía de la madera, la elasticidad de este material, etc.

La elasticidad de este material es, en efecto, tanto más acusada cuanto sea menor el diámetro de la varilla y sea mayor la longitud de la misma en el trozo colocado entre el punto y la mordaza el torno. De este modo, si dicha longitud es menor de doce veces el diámetro el efecto es poco significativo, pero a partir de este valor empieza dicho factor a tener relevancia, hasta hacerse claramente peligroso cuando se sobrepasa las veinte veces dicho diámetro, esto significa que si la varilla tiene 4 mm de diámetro su longitud segura mide hasta 48 mm, a partir de ahí se pueden presentar efectos adversos, que empiezan a ser peligrosos a partir de los 100 mm

Uno de los efectos de anisotropía de la varilla es su resistencia al corte, y por efecto de la flexibilidad la profundidad de la viruta en el mismo, estos dos factores pueden producir que el corte no sea uniforme, tanto alrededor de una sección dada como a lo largo de la varilla, lo que implica un acabado poco aceptable.

La forma de soslayar estos problemas es la sustitución el útil de corte, bien por una lima de dientes finos de la dimensión adecuada, o bien por una lija adherida a un mango plano, que, en definitiva, hace las veces de una lima. De este modo, si ponemos la varilla en movimiento rotacional en torno a su eje transversal, y presionamos suavemente la lima sobre su superficie podemos conseguir la conicidad buscada con una superficie de la varilla lisa y uniforme, para lo que haríamos recorrer la lima a lo largo de la varilla.

Una forma de conseguir esto es con una taladradora dotada de diversas velocidades, como se menciona en una conocida página de Internet, o bien el libro mencionado de Busquets, o con un micro torno para varillas de madera que es posible encontrar en las casas de modelismo naval.

En la fotografía se ha mostrado el juego de palos del modelo, una vez labrados. Como se vio en la parte tercera se procede seguidamente al montaje de los palos machos o mástiles en sus correspondientes carlingas. A continuación, cuando el montaje del casco se ha terminado, se procede al montaje del resto de la arboladura, para ello partimos de las medidas apreciadas en el modelo.

Estas medidas se aprecian una vez que se ha terminado el montaje del casco y se pude medir desde la última cubierta libre en cada mástil. Estas medidas han sido:

Para el mayor:

Altura hasta la cofa: 137,50 mm

Espesor del soler: 3,00 mm

Calcés: 23,50 mm

Total: 163,80 mm

Para el trinquete:

Altura hasta la cofa: 111,09 mm

Espesor del soler: 3,00 mm

Calcés: 30,50 mm

Total: 144,59 mm

Para el mesana:

Altura del palo hasta el cuadernal: 87,00 mm

Bola del cuadernal: 3,00 mm

Palo superior: 11,70 mm

Total: 101,70 mm

Para el bauprés

Longitud, bola incluida: 136,00 mm

Diámetro de la bola: 4,50 mm

El montaje de la arboladura debe partir de estos datos, medidos en el modelo una vez terminado el montaje del casco, es decir, una vez terminado el proceso de construcción de este. A los mismos hay que añadir el plano de cubierta, con los elementos de la arboladura que el mismo contiene. A partir de estos datos se trazan los planos de la arboladura y velas, junto con la jarcia fija en lo que respecta a las maniobras de esta arboladura. También deben contener dichos planos a las vergas y gavias, situadas en el lugar correspondiente, orientadas y los elementos de sujeción a los mástiles y masteleros, así como la sujeción de los masteleros a los mástiles.

Las fotos que se han insertado contienen los bocetos del mayor, trinquete y mesana del modelo, según los datos ofrecidos.

A partir de estos planos se procede a la instalación de la misma y de la jarcia correspondiente, según se indicará seguidamente.

Los distintos elementos de la arboladura, una vez instalada son:

Árbol del mayor:

La verga del mayor está colocada a 115 mm medido desde el puente.

La longitud medida de la verga del mayor de 202 mm, la teórica es de 200 mm.

La distancia entre los motones situados entre los penoles es de 189 mm

El mastelero del mayor tiene una longitud de 118, bola incluida.

El diámetro de la bola es de 4,5 mm

La longitud total del mastelero es de 113,50 mm

La gavia del mayor está colocada a 66,20 mm, medida desde la superficie superior del soler en la cofa.

La longitud de la gavia del mayor es de 106 mm

La longitud entre los motones de los penoles es de 93,60 mm

Los amantillos de esta gavia nacen en una costura que se coloca en la parte superior del mastelero, la distancia de la bola a esta costura es de 17,70 mm

El diámetro exterior de la barandilla de la cofa del mayor es de 40,85 mm Φ.

El ancho de la barandilla es de 5 mm

El diámetro del soler es de 32 mm Φ.

Espesor del soler y la barandilla es de 3 mm

La altura de la cofa es 10,80 mm

Árbol del trinquete:

La longitud del palo hasta la parte baja de la cofa es de 111,09 mm

El espesor del soler es 3 mm

La longitud del calcés es 30,50 mm

La longitud total de palo, medida desde la cubierta del castillo es de 144,59 mm

La altura de colocación de la verga del trinquete, medida desde la cubierta del castillo es de 81,38 mm

La longitud de la verga del trinquete es de 160 mm

La distancia entre los motones de los penoles es 145 mm

La distancia desde el extremo de la verga al motón del penol es 7,50 mm

La longitud del mastelero es 93,40 mm

El diámetro de la bola 5,30 mm

La distancia entre la bola y la costura de los amantillos es 20,40 mm

El diámetro exterior de la barandilla de la cofa es 31,80 mm

El diámetro del soler es 28 mm

El espesor de la barandilla y el soler es 3 mm

La altura total de la cofa es 12,80 mm

La longitud de la gavia del trinquete es 74,50 mm

La distancia entre los motones de los penoles es 68,50 mm

La gavia del trinquete está colocada sobre el soler de la cofa a una altura de 49,50 mm

Notas

Situación de las carlingas. En el último capítulo de este trabajo analizaremos con detalle dichas razones, ya que en este momento no se han expuesto los materiales necesarios para ello.

Fogonadura. Los palos de los mástiles traspasaban las cubiertas hasta llegar a sus respectivas carlingas. El paso por la cubierta exterior debía tener las medios necesarios para que el agua no entrase por los mismos y al mismo tiempo debían permitir un cierto juego a estos. a los dispositivos o piezas colocadas a estos efectos se le llama fogonadura.

Carlinga. Son piezas de madera con forma de cajas que constaban de una base y una pieza que podía desplazarse una cierta distancia en sentido longitudinal, en dicha pieza se practicaba un orificio en el que se alojaba el pie del palo.

Penoles. Se llaman penoles a los extremos de las vergas y gavias.

Entena. La entena es el nombre que recibe el palo, inclinado, que porta la vela de la mesana.

Anisotropía. Loa materiales pueden conservar sus propiedades físicas con el mismo valor a través de toda su masa o no. Por ejemplo, si una varilla de un cierto material presenta una cierta resistencia a ser cortado en láminas finas esta resistencia puede ser la misma a lo largo de la varilla o puede variar de un punto a otro de la misma. Cuando los materiales presentan una uniformidad en sus propiedades en toda su masa se llaman isótropos, del griego «isos» que significa igual, por ejemplo una isobara es la línea que representa igual presión. Si no es así se dice que el material es anisótropo. Esta se manifiesta según una graduación, así si el material es claramente anisótropo se debe tener en cuenta ya que sus propiedades no tienen el mismo valor en toda su masa, por ejemplo en su longitud en el caso de la varilla.

Amantillo. Es un conjunto de cuerdas y piezas por las que estas discurrían que se hacían fuertes en los penoles y subían por encima de la cruz en el palo, laboreaban en tal lugar y descendían a cubierta. Servían para mantener la verga o gavia en su sitio y mantener el peso de los marineros que se subían a esta en las maniobras con las velas. Veremos esto con detalle en un próximo capítulo.

Soler. En sentido general es el suelo, por ejemplo de la bodega, en este caso se refiere al suelo o base de la cofa. También se llamaba soler a la cofa entera.

Para ver todos los capítulos de este trabajo puede visitar la dirección: